密闭空间有害气体的吸附工艺研究

摘要:吸附技术是密闭空间比较普遍的净化方法,而制约其净化效果的是吸附剂的发展。为了提高吸附技术的吸附效果,研制了一种新型的吸附材料,实验证明这种吸附材料能够有效的去除密闭空间中的多种有害气体。对于CO2 、H2S、NH3 以及NO2 的消除率均达到了82.2 %以上。同时在湿度较大的情况下也能很好的捕集空气中的粉尘。吸附材料实现了工业化的制备,可以在地下工程或其他密闭环境中得到推广应用。

关键词:有害气体,吸附工艺,吸附剂

0 引言

随着科学技术的发展及公众对密闭空间有害气体的重视,关于密闭空间有害气体的净化技术也得到了快速发展。目前比较有代表性的有:吸附法、低温等离子净化方法、催化净化法以及臭氧净化法[123 ] 。低温等离子空气净化技术是涉及高能物理、放电物理、放电化学、反应工程学和高压脉冲技术领域的一门交叉学科。与其他污染治理技术相比,等离子体法具有处理流程短、效率高、能耗低、适用范围广等特点,因而,在工程中得到广泛运用[426 ] 。赵雷等[6 ] 在研究运用低温等离子技术净化空气中甲苯中发现,在电压为9 kV ,甲苯含量小于12 g/m3 时,等离子反应器有较高的净化效率,尤其在低甲苯时,净化效率可接近于100 %。

但是目前低温等离子体净化技术面临的最大问题是容易产生二次污染物——臭氧,为了避免二次污染物的产生,现在又发展了等离子- 光催化的净化技术, 但对于光源的严格要求又限制了这项技术的运用。催化净化法是利用催化剂的催化作用将空气中的污染物转化为无害物质,或者转化为比原来存在状态更易除去的物质的一种方法。按气态污染物在催化反应过程中的氧化还原性质,催化转化可分为催化氧化法和催化还原法。如:氮氧化物转化为氮气的反应属催化还原法,而二氧化硫转化为三氧化硫属催化氧化法。催化转化法净化技术原理在于:利用催化剂中的活化物质来改变正常化学反应的正逆反应速度, 以提高有害物质向无害物质的转变。

但是目前催化转化法净化技术的局限性在于:只适用于单一成分的气态污染物的净化,由于每种气态污染物转化过程中所需要的催化剂不同,所以对于多种成分共存的空气净化不能使用这种方法。

臭氧净化法是利用臭氧的强氧化性对细菌和病毒进行杀灭,同时它也能对部分VOCs 进行氧化分解。但是研究发现室内污染物间的化学反应都直接或间接与臭氧有关。臭氧能与不饱和烃及氮氧化物反应,并产生大量自由基和官能团,由此引发了多种反应过程,形成本来没有的污染物[5 ] 。所以在选择臭氧净化法要考虑由此可能产生的二次污染物。因此,目前对于室内空气的净化比较普遍的是采用吸附法。

1 吸附技术

吸附技术使用多孔性固体处理气体混合物,使其中所含的一种或几种组分浓集在固体表面,而与其他组分分开。它具有效率高,能回收有用组分,设备简单,操作方便,易于实现自动控制。

1.1 吸附过程

根据吸附剂和吸附质之间发生的作用力的性质, 通常将吸附分为物理吸附和化学吸附。

1) 物理吸附:亦称范德华吸附,是由于吸附剂和吸附质之间的静电力或范德华引力产生的吸附。物理吸附是一种放热过程,其放热量相当于被吸附气体的升华热,一般为20 kJ/mol 左右。物理吸附是可逆的,当系统的温度升高或被吸附气体压力降低时,被吸附的气体将从固体表面逸出。在低压下,物理吸附一般为单分子层吸附,当吸附质的气压增大时,也会变为多分子层吸附。

2) 化学吸附:亦称活性吸附,是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致的吸附。化学吸附也是放热过程,但较物理吸附放热量大,其数量相当于化学反应热,一般为84~417 kJ/mol 。化学吸附的速率随温度升高而显著增加,宜在较高温度下进行。化学吸附有很强的选择性,仅能吸附参与化学反应的某些气体,吸附是不可逆过程,且总是单分子层或单原子层吸附。

物理吸附与化学吸附之间没有严格的界限,同一物质在较低温度下可能发生物理吸附,而在较高温度下往往是化学吸附。

吸附净化法的净化效率高,特别是对低浓度气体仍具有很强的净化能力。但是单纯使用吸附技术是很难起到理想的净化效果,因此,它常作为深度净化手段或联合应用几种方法时的最终控制手段。

1.2 吸附剂

吸附剂是吸附技术的关键,目前常用的吸附剂有:活性炭、活性氧化铝、硅胶以及沸石分子筛等。这些吸附材料对于一些有害气体能够起到很好的吸附净化作用,但是对于密闭空间中的有害气体如二氧化碳,氨等的吸附效果较差。另外,研究发现传统的活性炭对于室内有害气体的物理吸附稳定性比较差,在温度压力等条件变化时容易脱附而造成二次污染[6 ] 。所以目前制约吸附技术在密闭环境中的净化效果主要是吸附材料的发展。课题组经过大量的试验,研制了一种新型的吸附材料,并实现了工业化的制备方法,目前已运用于国防工程之中,取得了很好的效果。

2 吸附材料的制备

课题组在对多家公司空气净化材料进行研究分析的基础上,不断探索新的配方和工艺,进行了大量试验,终于研制成功一种新型的吸附材料。

2.1 吸附剂所用的材料

吸附剂是由脂肪酸锌盐、纳石灰、聚乙烯醇、羧甲基纤维素纳组成,同时还有氨、粘合剂、水等。

2.2 吸附剂制备的工艺流程

经过研究,制定了如下工艺流程:

纤维网→喷涂→烘干→直到纤维上0.6~0.8 kg/ m2 为止→验收→用塑料膜密封包装在整个制备的过程中,最大的难点是温度的控制。由于消除剂与活性碳的烘燥温度相差很大,活性碳烘燥温度可以加温到170 ℃,可以在烘道内加热, 整个烘道是长2.5 m ,布网经过喷涂后直接进行烘道, 机上车速1 m/min ,只需25 min就可以烘干了。但对吸附剂的喷涂上述工艺是不可行的。因为喷涂吸附剂的过滤网烘燥温度超过100 ℃就失去吸附性能,而且变成深黄色且吸附剂自身能与空气中CO2 起作用,自吸附性强,故不能过长时间暴露在空气中,因此从喷液到烘燥都是密闭式不用烘道而采用箱式烘箱。经过反复实验后,理想温度是70~90 ℃为最佳。

2.3 吸附剂的制备过程

首先将脂肪酸锌盐优先采用蓖麻油酸锌43~46 份,纳石灰18~21 份,聚乙烯醇0.2~0.9 ,羧甲基纤维素纳1.5 %~1.7 %和水32~34 份混合搅拌(可加热) 呈糊状液体。放入塑料桶内再加入8 %~12 %的氨水,48 %~52 %的TN21 型粘合剂。

优先采用交联型丙烯酸复方粘合剂,混合均匀后放入喷涂容器内。

第二步将纤维网平置在喷涂机的传送带上。

第三步启动喷涂机开关,传动带以1 m/min的车速将纤维网带到喷涂架下,喷涂机上的喷嘴内吸附剂净化液体被4 kg/cm2的压力喷向纤维网。由于喷嘴被一个往复运动机构所带动,为此喷向纤维网上的液体呈一直线。由于传动带的作用,纤维网不断地前进, 一层吸附剂净化层就形成。喷嘴摆动一次数130~ 150 次/min 喷嘴液体分数面积4 cm ×2 cm ,喷嘴离纤维网的高度12 cm。

第四步烘燥,将喷好的吸附剂净化层的纤维网放入烘箱内加温到70~80 ℃烘燥,烘燥后再进行第二次喷涂吸附剂净化层,直到是每平方米的纤维网有 0.6~0.8 kg/m2的吸附剂净化层。

第五步密封包装,由于吸附剂净化层能自行吸附空气中的CO2 ,为此从烘箱内取出吸附剂净化层应立即用塑料薄膜加以包装好。

3 吸附材料在净化装置上的运用

为了检验新研制的吸附材料对有害气体的吸附性能,设计将此净化材料和活性炭材料分别运用于同种型号的净化装置上,然后对比它们的吸附效果。

3.1 实验方案

3.1.1 有害气体的净化

在密闭的空间中配备不同浓度的有害气体,将新研制的吸附材料和活性炭空气净化材料,分别装入同一型号的空气净化器内,启动净化器,30 min后检测容器内实验前后的浓度差。

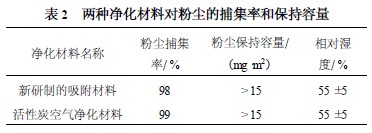

3.1.2 粉尘的捕集率

在一定湿度(55 %) 的密闭空间中吹入一定量的粉尘,将新研制的吸附材料和活性炭空气净化材料, 分别装入同一型号的空气净化器内,然后启动空气净化器。30 min后,测定密闭空间中粉尘量。

3.2 实验结果及分析

新研制的吸附净化材料及活性炭净化材料对有害气体的净化实验结果如表1。

从表1 中可以看出,传统的活性炭对二氧化碳几乎不能起到吸附净化作用。而新研制的吸附材料对于多种有害气体的净化能起到很好的效果,平均达到了91.7 % ,明显高于传统的活性炭净化材料。

对粉尘的捕集实验结果如表2。

|

从表2 中可以看出,新研制的吸附净化材料在湿度较大的情况下对粉尘的捕集率也非常高, 达到 98 %。

该吸附材料不仅可以运用于空气净化装置中,还可以单独作用。打开包装袋将其放于有害气体浓度较高的密闭环境中,它就能自行吸附有害气体。

4 结论

1) 吸附法是目前空气净化运用比较广泛的技术之一,而制约其发展的重要因素是吸附材料。传统的吸附材料对密闭空间中二氧化碳的吸附能力非常弱。

2) 为促进吸附工艺在空气净化中的运用,课题组研制了一种新型吸附材料,通过实验证明,这种吸附材料能够有效净化密闭空间中的多种有害气体。同时在湿度较大情况下对粉尘的捕集率也是非常高。

3) 新研制的吸附材料已经实现了工业化的制备方法,因此可以在地铁、地下商场、游乐场所等密闭环境中得到推广应用。

4) 通过对材料的改进,吸附工艺在运用于密闭环境内的空气净化中完全可以取得很好的效果[9 ] 。

参考文献

[ 1 ] 丁照兵,李娟,李波. 室内空气净化技术研究综述[J ] . 微量元素与健康研究,2008 ,25 (2) :63265.

[ 2 ] 陈金花,卢军. 室内空气污染治理的研究进展[J ] . 重庆建筑大学学报,2007 ,29 (6) :1082112.

[ 3 ] 徐海云,杨庆平. 室内空气净化技术[J ] . 舰船防化,2008 (1) : 12219.

[ 4 ] 竹涛,李坚,梁文俊,等. 低温等离子体控制污水处理厂恶臭气体[J ] . 环境工程,2008 ,26 (5) :9212.

[ 5 ] 杜伯学,荀占龙,刘弘景. 低温等离子体治理柴油机尾气污染的研究进展[J ] . 环境保护科学,2008 ,34 (3) :12215.

[ 6 ] 赵雷,周中平. 低温等离子体技术净化空气中的甲苯[J ] . 环境科学研究,2006 ,19 (4) :70273.

[ 7 ] 徐江兴,姜安玺,王琨. 臭氧引起的室内化学污染[J ] . 哈尔滨建筑科技大学学报,1999 ,32 (6) :74277.

[ 8 ] 程琰,尹华强,刘勇军,等. 多孔炭材料在室内空气污染控制中的应用[J ] . 林产化学与工业,2004 ,24 (2) :92297.

[ 9 ] 杨国斌,南志民,常映明. 树脂吸附处理导弹坑道推进剂污染 [J ] . 环境工程,1994 ,12 (6) :44246.

使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”